Vivaldi nell’inchiostro dei suoi manoscritti

Filippo Maria Sardelli riscopre il prete rosso attraverso le sue carte a Trieste con l’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio Tartini

Federico Maria Sardelli è maestro della parola, dell’affabulazione, esegeta vivaldiano senza macchia. E questo è ben risaputo. Basti consultare la sua ricca produzione, l’attività concertistica, la bibliografia, la discografia, gli studi. E tanto ha dato del suo sapere, con la naturalezza e la semplicità di chi trasmettere il vero senza fronzoli e saccenterie, anche nel primo degli appuntamenti dedicati al prete rosso veneziano organizzati dalla Società dei Concerti di Trieste. Un ciclo di tre date inteso ad indagare sotto profili inediti la produzione del compositore barocco, con la partecipazione dell’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio Giuseppe Tartini chiamato all’esecuzione di opere scelte.

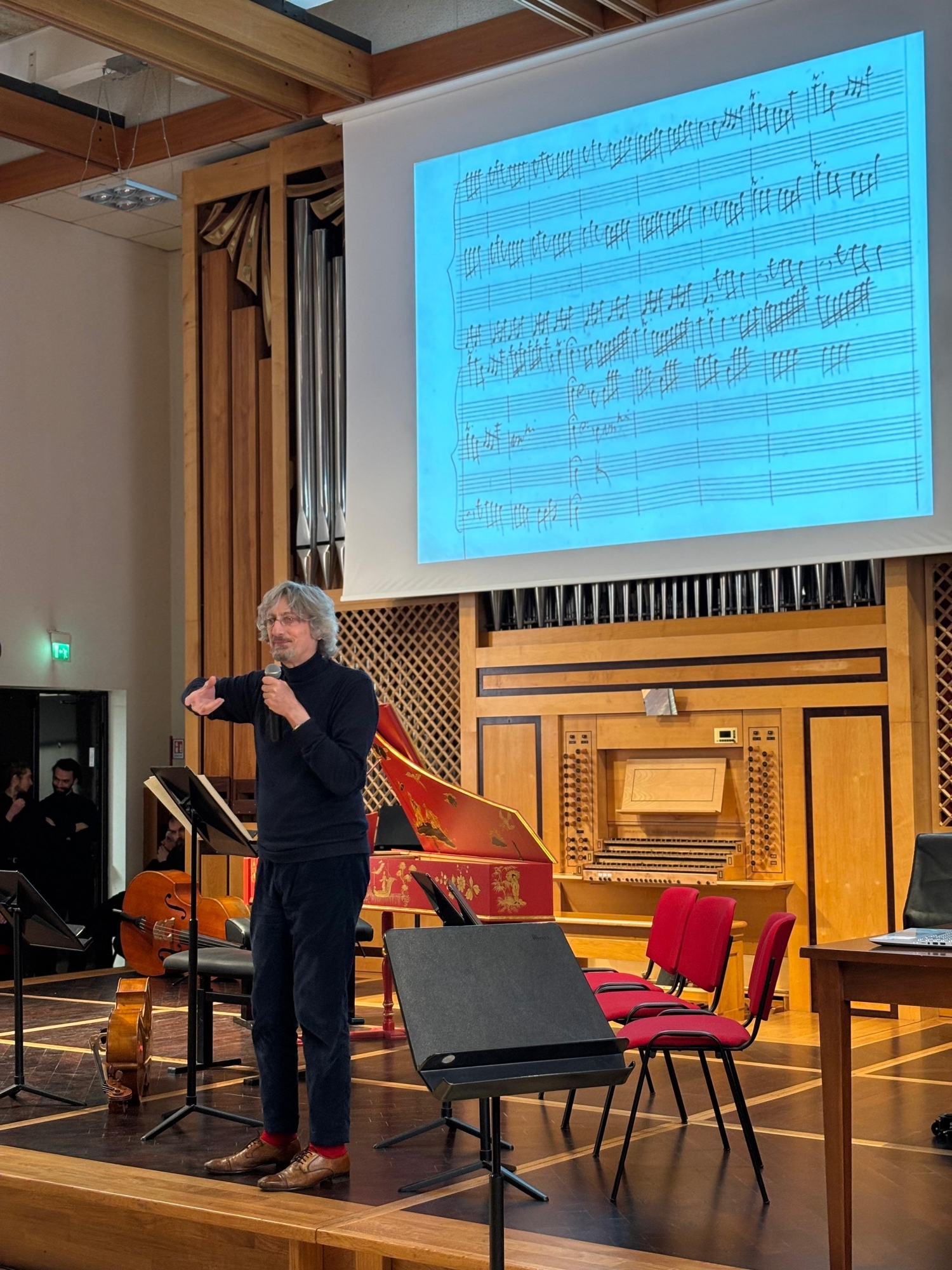

Non ha voluto Sardelli raccontare la vita di Don Antonio Vivaldi, piuttosto raccontare parte della sua produzione attraverso le carte, i manoscritti, le opere a stampa, indagando la sua calligrafia, la sua scrittura, le sue annotazioni. È stato così possibile conoscerlo da vicino, a bottega, nella sua fucina creativa, immaginandolo nell’atto creativo e cogliendo dal correre del suo pennino sul pentagramma la scintilla del suo estro. Ovvero nel modo più pertinente e autentico per riuscire a restituire, quanto più fedelmente possibile, la maniera esecutiva richiesta dal suo stile, potendo finalmente andare oltre le più bizzarre mode contemporanee di esecuzione che spesso non tengono conto delle fonti primarie. O non come si dovrebbe.

«Ogni opera va risuonata per mantenerla in vita», ha detto lo studioso livornese. «Dal Settecento ad oggi abbiamo perso molte tracce, sullo stile, sul gusto, ma molto abbiamo anche riguadagnato, attraverso indagini e nuove riscoperte, recuperando in qualche modo il cordone ombelicale che ci lega a questa musica. L’unico punto di contatto che abbiamo, sta ancora ed inevitabilmente nei manoscritti originali, le fonti primarie, ed in tutte le testimonianze, i carteggi, i memoriali, le tracce iconografiche, la trattatistica. È qui che vale la pena immergersi. Un sistema di fonti storiche utili alla riproposizione quanto è più pertinente, in questo caso, allo “stile” Vivaldi».

Ed eccolo il prete compositore e la sua mano, pulita, ordinata, chiara, quando ha tempo. Veloce, ansiosa, impaziente e rapida, quando di tempo non ne ha. Ma sempre e comunque puntigliosa, certosina, dove nulla, mai, è lasciato al caso. Questo si è visto dai tanti esempi proiettati su grande schermo, in quelle carte antiche provenienti da tanti archivi d’Europa che Sardelli conosce fin nei minimi dettagli.

E di Vivaldi conserviamo relativamente poco: «Ad esempio, sappiamo che ha composto 120 mottetti e ce ne sono rimasti 13. Ha scritto più di 90 opere teatrali e ne abbiamo oggi una ventina. Ha composto 6 oratori ma oggi ne conserviamo soltanto uno». L’unico modo per capire cosa Vivaldi volesse e voleva dai suoi esecutori, è andare a vedere, analizzare e capire come e cosa ha scritto, per renderlo al meglio delle intenzioni vergate con l’inchiostro.

Ed ecco che l’esecuzione dei brani proposti hanno tenuto conto della scrittura vivaldiana e di tutto ciò che essa nasconde, ma soprattutto rivela. Così nella “Sonata in sol maggiore” RV 806 per flauto dritto, un’opera autentica, di cui esiste anche una versione per violino copiata da Pisendel, allievo di Vivaldi. Così pure nella “Triosonata in sol maggiore” Rv 80, di dubbia attribuzione, dove persino l’esperto tituba nel rintracciare la vera mano di Vivaldi, e nel “Concerto in re maggiore” Rv 84.

Tre opere rappresentative suonate da un ensemble giovane ed attento, capace di restituire le intenzionalità di una prassi esecutiva riscoperta e ripulita da tante macchie, con la presenza dei solisti Anna Bodi e Claudio Arezzo al flauto dolce, Noela Ontani al traversiere, Elia Grigolon al violino, Alessandra Espro e poi Ivan Bosnjak al clavicembalo, con l’alternanza al violoncello di Emanuele Ruzzier ed Elena Soranzio, alle chitarre Giovanni Battista Uggeri Michelini, Loris Milio, Simone Cuschie e Giovanni Lucarelli, Mihailo Pesut al violone e Leonardo Medica Gregorio alla tiorba.

Filippo Maria Sardelli ne ha rivelate tante su Vivaldi spulciando dalla sua scrittura. Come l’ossessiva attenzione nelle indicazioni agogiche, per cui si contano ad esempio ben 26 declinazioni di “Allegro” nella sua produzione, e non meno di “Presto”, quando ancora il metronomo non c’era, rilevando inoltre le sue intenzionalità volte a rallentare, per lo più, piuttosto che spingere verso i tempi veloci. Per non dire delle noterelle che lasciava ai copisti: “Non fare come ti pare a te”, “Dal capo al segno, ma voi dovete scriverle!”, e i tanti marginalia, come le note per la spesa a bordo pagina, i conti della sua attività di impresario teatrale, le ditate, le cancellature, gli scarti ed i recuperi, i suoi monogrammi ed altri schizzi, come chi oggi scarabocchia su un foglio in momenti di disimpegno, o per troppa concentrazione, con la mente altrove. Un Vivaldi vivo, vero e presente a Trieste, mai tanto vicino e mai tanto attuale.

Il prossimo incontro con Filippo Maria Sardelli e l’Ensemble di musica antica del Conservatorio Tartini, un altro evento organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, è giovedì 24 aprile alle ore 18.30.

Se hai letto questa recensione, ti potrebbero interessare anche

La trovata di Rosetta Cucchi aggiunge follia alla follia dell'Italiana in Algeri

All’Arena di Verona, La Traviata con il riuscito allestimento di Hugo De Ana