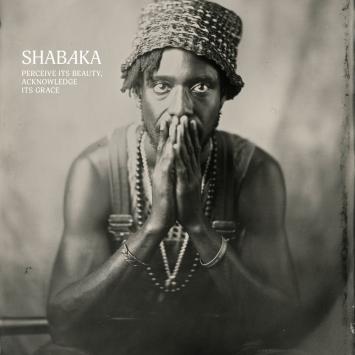

Il flauto magico di Shabaka

Nel nuovo album Shabaka Hutchings abbandona il sassofono per dedicarsi allo shakuhachi

Drago del sassofono, insieme agli Ancestors, nei Sons Of Kemet e in The Comet Is Coming, alla soglia dei 40 anni il jazzista britannico Shabaka Hutchings ha deciso di accantonare – oltre al cognome – lo strumento con cui si era affermato.

– Leggi anche: Shabaka and the Ancestors, l'Africa dopo l'apocalisse

Lo annunciava un post su Instagram datato Capodanno 2023: «Non so quando e se ritornerò al grande strumento a fiato di metallo», aveva digitato allora.

Il commiato in pubblico risale al dicembre scorso: giovedì 7 ha onorato la memoria di Pharoah Sanders sul palco dell’ICA di Londra e la sera seguente, sempre nella capitale, si è avventurato nella rivisitazione di A Love Supreme di Coltrane presso l’Hackney Church.

Ultimo atto su disco è invece il minuto conclusivo di “Breathing”, nono brano degli 11 contenuti in Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace: primo album intestato individualmente, registrato in presa diretta – “senza intermediari tecnologici” – con una folta compagine di collaboratori nello studio Van Gelder a Englewood Cliffs, nel New Jersey (a proposito di Trane e “amore supremo”).

Ascoltandolo, lo scarto rispetto al passato è impressionante, nonostante le avvisaglie percepite già nell’Ep del 2022 Afrikan Culture, dove aveva cominciato a maneggiare l’arcaico flauto giapponese chiamato shakuhachi.

Ecco il nuovo mezzo di comunicazione prescelto, a dispetto della difficoltà di apprendimento: «Suonarlo è come sputare riso dalla bocca, un chicco alla volta». Da lì ha allargato poi l’orizzonte, applicandosi ad analoghi strumenti di svariata provenienza, dal pifeno brasiliano all’andina quena.

Un percorso di conoscenza parallelo a quello compiuto da André 3000, altro fuoriclasse refrattario alle aspettative di routine: insofferenza espressa discograficamente cinque mesi fa da New Blue Sun, esercizio di “musica sperimentale per flauto” durante il quale a un certo punto faceva capolino lo shakuhachi di Shabaka (favore ricambiato dall’OutKast in questa circostanza).

Eppure nell’episodio introduttivo, una ballata dall’impianto cameristico intitolata eloquentemente “End of Innocence”, sostenuto dal pianoforte di Jason Moran e dalle percussioni di Carlos Niño, a occupare il centro della scena è il clarinetto, studiato dal protagonista in gioventù alla Guidhall School of Music.

L’intensità biografica dell’opera è confermata, in chiusura, dall’apparizione del padre Anum Iyapo, grafico per mestiere ma nei ritagli di tempo poeta dub: in “Sons of the Motherland” interpreta versi scritti di suo pugno (“Sono storia nera, sono la tua cultura, apprendimi, perché sono il tuo futuro”) avendo intorno un’orchestrazione da jazz “spirituale”.

Benché l’autore sostenga di aver trovato ispirazione fuori settore (Anohni, Björk e Joanna Newsom, i nomi citati), quella è una collocazione plausibile dell’album: fra Alice Coltrane e il Don Cherry di Brown Rice, per intendersi. Tuttavia, il panorama sonoro è variegato, tale anche nell’alternanza delle voci: nell’habitat edenico di “Insecurities” gorgheggia in falsetto Moses Sumney (uniche parole enunciate: “Continuo a guardarmi alle spalle”), in “Managing My Breath, What Fear Had Become” dispensa allegorie Saul Williams (“Sento il canto degli uccelli e il costrutto, il fruscio delle foglie sul bambù, il ronzio dell’elettricità e il pensiero costante di te, il fiore più luminoso, il colore più ricco”), nel flusso di “Body to Inhabit” – su ritmo scandito da battimani e contrabbasso pizzicato da Esperanza Spalding – articola rime il rapper Elucid, mentre le cantanti Lianne La Havas ed Eska Mtungwazi animano rispettivamente “Kiss Me Before I Forget”, dal vago sapore soul, e “Living“, cui il flauto slavo svirel conferisce un gusto da Europa al confine tra Medioevo e Rinascimento.

Fulcro di Perceive Its Beauty… è comunque l’epico “I'll Do Whatever You Want”: aperto dagli arpeggi al sintetizzatore Rhodes di Floating Points (in modalità Promises, ricordando il Faraone), impreziosito dalla chitarra di Dave Okumu e imperniato sul duetto minimalista fra lo Shabaka in chiave nipponica e l’André 3000 alle prese con l’equivalente precolombiano Teotihuacan, sfociando infine nei vocalizzi del vecchio saggio Laraaji.

Spiegando il movente a “The Guardian”, il padrone di casa ha affermato: «Creatività è capire quando hai bisogno di fare qualcosa di differente». E così è stato.

Per la verifica dal vivo, rivolgersi alla prossima edizione di C2C.